【2023/01/06 更新】

日本の食卓には、大豆はなくてはならない存在ですが、実際どれくらいの大豆食品があるかご存知ですか?

使う機会の多い味噌、醤油、豆腐などはすぐに思いつきますよね。それ以外にも大豆を使った食品は実はたくさんあるんです。

今回は、大豆の万能さが分かる「大豆食品の世界」をご紹介します。

蒸す、絞る、発酵させる。とにかく奥深い大豆ファミリー。

大豆のすごさは、なんといってもその加工の幅広さ。

蒸したり、煮たり、絞ったり。揚げたり、煎ったり、発酵させたり……。とにかくあらゆる加工方法に対応した食品が存在しており、しかもその種類は今も増え続けているのです。

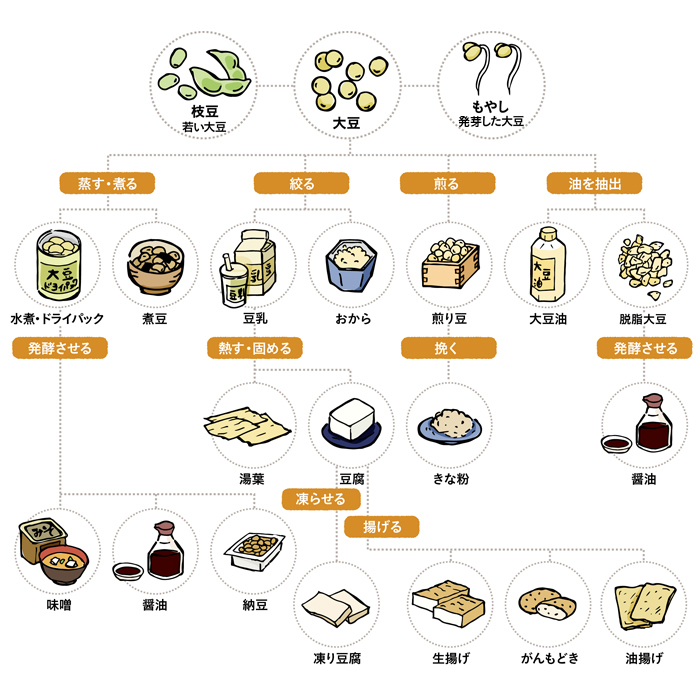

こちらは、農林水産省が紹介している大豆食品の一覧です。

大豆を中心に、まるで家系図のようです。どれもおなじみの顔ぶればかりですね。

大豆を中心に、まるで家系図のようです。どれもおなじみの顔ぶればかりですね。

そのまま食べてもいいし、飲んでもいいし、隠し味にもメイン食材にもなる。これほど展開のしがいがある食材もなかなかありません。 大豆がいかに日本人の食生活を支えているかが分かりますね。

枝豆・大豆・豆もやしの栄養は?

枝豆は若い大豆、そして豆もやしは大豆を発芽させたものです。それぞれの栄養素を比較してみましょう。

| カロリー | 糖質 | 食物繊維 | たんぱく質 | |

| 大豆 | 372 | 8.0 | 21.5 | 33.8 |

| 枝豆 | 125 | 3.8 | 5.0 | 11.7 |

| 豆もやし | 29 | 0 | 2.3 | 3.7 |

枝豆は野菜の仲間なのでたんぱく質量は大豆には劣りますが、カロテン、ビタミンC、B群など各種ビタミンを豊富に含みます。またたんぱく質の量も一般の野菜と比較すると豊富です。

大豆は枝豆・もやしを含めて、糖質が少なく食物繊維・たんぱく質が豊富なことがわかりました。

大豆食品一覧

大豆は乾燥した状態で売られています。乾燥した状態なら保存もできますが、茹でるのが面倒という方は水煮缶や水煮パックを利用してください。また煮豆は小パックがあるので食卓に一品プラスしたいときに便利です。

・きな粉:大豆を炒って粉状にしたもの

・納豆:納豆菌で発酵させたもの

・豆乳:大豆をすりつぶして液体状にしたものを濾過したもの

・豆腐:豆乳をにがりで固めたもの

・おから:豆腐を作る過程でできる豆乳を取り除いたもの

・みそ:大豆と米や大麦などを麹菌で発酵させたもの

・油揚げ:薄く切った豆腐を油で揚げたもの

・がんもどき:つぶした豆腐に野菜を加えて揚げたもの

・湯葉:豆乳を加熱して表面にできたもの

・高野豆腐(凍り豆腐):凍った豆腐を乾燥させたもの

・厚揚げ:木綿豆腐を高温で揚げたもの

そのほか、醤油も大豆で作られた食品ですね。以上のような食品がどのくらいの糖質を持っているのかを見ていきます。(味噌と醤油は調味料なので省いています。)

| カロリー | 糖質 | 食物繊維 | たんぱく質 | |

| ゆで大豆 | 163 | 0 | 8.5 | 14.8 |

| 水煮缶 | 124 | 0.9 | 6.8 | 12.9 |

| きな粉 | 451 | 10.4 | 18.1 | 36.7 |

| 納豆 | 190 | 5.4 | 6.7 | 16.5 |

| 豆乳 | 44 | 2.9 | 0.2 | 3.6 |

| 豆腐 | 73 | 0.4 | 1.1 | 7.0 |

| おから | 88 | 2.3 | 11.5 | 6.1 |

| 油揚げ | 377 | 0 | 1.3 | 23.4 |

| がんもどき | 223 | 0.2 | 1.4 | 15.3 |

| 湯葉 | 218 | 3.3 | 0.8 | 0.8 |

| 高野豆腐(乾燥) | 496 | 1.7 | 2.5 | 50.5 |

| 高野豆腐(水煮) | 106 | 0.6 | 0.5 | 10.7 |

| 厚揚げ | 143 | 0.2 | 0.7 | 10.7 |

以上のようにどのような加工品であっても大豆や大豆製品は糖質が低くい、たんぱく質の多い食品であることがわかります。

大豆や大豆食品をいただくメリット

大豆は「畑の肉」と呼ばれるようにたんぱく質を多く含む食品です。一般的に動物性タンパク質の方が良質であると考えられていました。しかし大豆に含まれるたんぱく質は、動物性タンパク質と同様のクオリティーをもっています。たんぱく質の質を表す指針として「アミノ酸スコア」がありますが、大豆は肉類と同様に100です。

大豆にはたんぱく質、食物繊維、ミネラル類の他、サポニン、レシチン、大豆イソフラボンといった機能性が期待できる微量成分も含まれています。

大豆イソフラボンを元に体内で生成されるエクオールについては次の記事を参考にしてください。 [irp posts=”620″ name=”エクオールって?女性の健康と大豆”]

世界中で食べられている大豆食品。

豆腐、納豆、がんもどき、揚げ豆腐といかにも日本の食材を代表するものが大豆から作られています。しかし、大豆は日本だけで食べられているわけではありません。

伝統的にアジアでは大豆が使われている

先述のとおり大豆食品をよく食べているのは、日本だけではありません。 日本のソウルフードともいうべき豆腐も、実はアジア各国で食べられています。

中国の「トウブ」、タイの「タウフ」、ベトナムの「ダウフ」、ミャンマーの「ドウフウ」、韓国の「トゥブ」、インドネシアの「タフ」、どれも全て豆腐を指し、作り方もほとんど同じです。

また、インドネシアには「テンペ」と呼ばれる発酵大豆があります。テンペ菌という菌で無塩発酵させた食品で、「インドネシアの納豆」と呼ばれることも。また、タイではバナナの葉で発酵させた「トゥアナウ」という発酵大豆があります。

そのほか、中国で「豆鼓(トウチー)」という黒大豆を発酵させた塩辛い調味料があり、中華料理でよく使われています。また韓国には「黄醤(ホワンジャン)」という味噌があります。

大豆はもともと中国が原産と考えると、アジア各国で食べられているのも納得ですね。

大豆の生産量と消費量

大豆が世界中で注目されています。まず生産量の多い国を見てみましょう。1位から10位までは次のとおりです。

1.アメリカ

2.ブラジル

3.アルゼンチン

4.中国

5.パラグアイ

6.インド

7.カナダ

8.ウクライナ

9.ウルグアイ

10.ボリビア

ブラジルは日本との共同開発によって大豆の生産量を増やしたそうです。

それでは消費量の1位から10位までを見てみましょう。

1.中国

2.アメリカ

3.アルゼンチン

4.ブラジル

5.EU

6.インド

7.ロシア

8.メキシコ

9.パラグアイ

10.日本

アメリカやヨーロッパでも大量に大豆を消費していることがわかります。最近では大豆ミートが普通のスーパーマーケットでも売られているほか、マクドナルドなどファーストフードのチェーン店でも大豆ミートのメニューが選べます。

[irp posts=”912″ name=”大豆はDAIZUに! 世界で広がる大豆ブーム”]

健康を考えた大豆食品が、どんどん登場している。

九州まーめんはこちら!

味噌や納豆のように昔から食べられてきた大豆加工食品とは別に、最近では大豆が持つ高い栄養素や機能性成分を活かした「健康のための大豆食品」が増えてきています。

例えば、大豆粉を使ったお菓子や、豆乳をベースにした健康飲料、大豆イソフラボンに着目したサプリメント、大豆たんぱく質のプロテイン。大豆100%麺の「九州まーめん」も、大豆食品のひとつです。実にさまざまなものがありますが、どれも健康を意識した食品である点が特徴です。

食生活が変わって豆腐や納豆、煮豆などが食べられなくなっていも、大豆食品をとって大豆のもつ長所をしっかり利用したいものです。

大豆食品を使ったレシピ

毎日食べたい大豆食品。ここでは気軽に食生活に取り入れられるようなレシピを紹介します。

ゆで大豆

ゆでた大豆は瓶詰や缶詰でも売られていますが、時間のあるときにご自分でゆでていると経済的です。一回分ずつ冷凍しておけば、すぐに煮物ができますよ。

【材料】

・大豆 500g

・塩 ひとつまみ(小さじ1)

【作り方】

1.大豆を水に一晩(6〜8時間)つける(大豆がしっかり水をかぶるくらい)

2.大豆が吸水して膨らんだら、さらに水を入れて塩を加えて中火で沸騰させる

3.落し蓋をし、弱火にして60分程度

4.親指と人差し指でつぶせる程度の柔らかさになったらできあがり

5.ゆで汁ごと冷ます

6.ざるにあげてゆで汁と大豆を分ける

ゆで汁にも水溶性のミネラルが溶けているのでスープとして利用できます。

大豆入りカレー

インドにはひよこ豆を使ったカレーがあります。カレーと豆類は意外と合います。

【材料】2人分

・ゆで大豆 60g

・鶏もも肉 100g

・玉ねぎ 中くらいの大きさのもの1個

・にんじん・セロリ・ピーマン それぞれ80g

・皮をむいたトマト 1個

・ニンニク 1片(みじん切り)

・生姜 すりおろし 小さじ½

・カレールー 50g ・カレー粉 少々

・カレーホット ・サラダオイル 小さじ1

【作り方】

1.野菜はすべて大きめのみじん切り、鶏肉は一口大に切る

2.鍋に油を熱して、ニンニクで香りをつけ

3.もも肉を炒める

4.もも肉に焼き色がついたら、野菜を入れて炒める

5.水をひたひたに入れ弱火で煮込む

6.野菜がしんなりしてきたら、ゆで大豆を加えてさらに20分ほど煮込む

7.カレールーを入れ、カレー粉やカレーホットで味を整える

ご自分でゆでた大豆を利用する場合は、水の代わりに大豆のゆで汁を使うとコクが出ます。ご飯の量に気をつけておいしくいただいてくださいね。 またゆで大豆の代わりに納豆を使っても手軽に作れます。ゆで大豆の代わりに納豆1箱です。

まーめんのネギ塩ジンジャー焼きそば

糖質の多い麺類は、ダイエット中に控えている方も多いでしょう。そこで九州まーめんを使った焼きそばを紹介します。糖質量が1人分でわずか9.2gしかありません。

【材料】〔2人前〕

・九州まーめん 2玉

・長ネギ 2本

・生姜 1かけ

・胡麻油…適宜

・塩胡椒…適宜

・柚子胡椒/ラー油…お好みで

【作り方】

1.九州まーめんを茹でる

2.長ネギと生姜は千切りに

3.フライパンに胡麻油を熱し、長ネギと生姜を炒める

4.ゆでた九州まーめんを加えてさらに炒める

5.塩胡椒で味を整える

九州まーめんのインスタグラムをフォローするといろいろなレシピが見られます。

大豆食品を上手に献立に取り入れて

大豆はアジアを中心に世界中で食べられています。メリットが見直されて、消費量が増えている食品です。日本でも豆腐やがんもどき、納豆など従来のもの以外に大豆を取り入れた食品が増えています。九州まーめんもその1つです。

九州まーめんのオンラインショップでは大豆100%・グルテンフリーの糖質オフ麺を販売しています。「糖質制限中だけれど麺が食べたい!」「高タンパクで低カロリーの料理を食べたい!」と思われている方にピッタリの商品です。独自の技術によって実現した100%大豆由来の糖質オフ麺は九州まーめんだけ!ぜひショップページもご覧くださいね。

編集部おすすめ!

\糖質制限を美味しく、簡単に/

大豆100%麺 九州まーめんを試してみてください!

…………………………

参考:

服部幸應+だいずデイズ大豆研究所(2017)

『大豆の学校』OVJ. 農林水産省HP>政策統括官>米(稲)・麦・大豆>大豆のホームページ