「食物繊維」といえば、すこやかな腸内環境に欠かせない存在。 “第六の栄養素”として近年ますます注目されていますね。

大切なのは分かっているものの、普段の食事から十分に摂るのは意外と難しく、不足しがちな方も多いのではないでしょうか。

食物繊維といって思い浮かぶ食材に根菜類や海藻などがありますが、実は「大豆」もオススメなんですよ。今回は、食物繊維と大豆についてお話しします。

昔は「ムダなもの」だった!?

そもそも食物繊維ってなに?

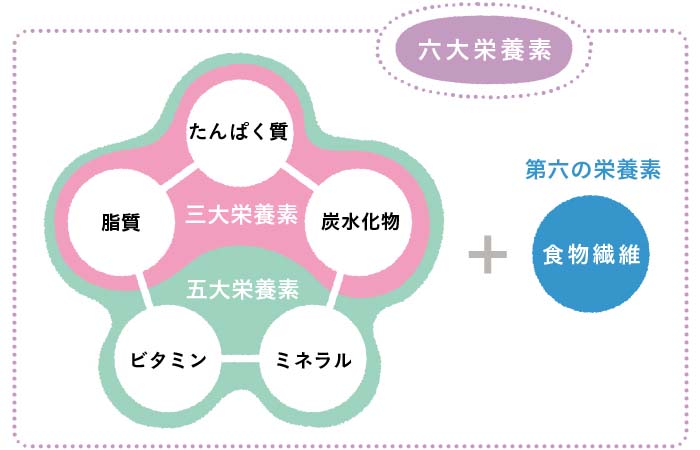

食物繊維は、「ヒトの消化酵素では消化されない炭水化物」のこと。専門用語では「難消化性成分」と言われています。

現代の私たちからすると信じられない話ですが、昔は「消化されない」「エネルギーにならない」ことを理由に、食べ物のカスだと考えられていました。便秘予防にいいことは知られていましたが、あくまでも“ムダなもの”扱いだったそうです。

ですが、研究が進むにつれ、食物繊維が体内で重要な働きをしていることが解明され始めます。そして1970年代になってようやく、食物繊維はカラダに不可欠な栄養素だと位置づけられました。

今では、たんぱく質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラルの「五大栄養素」に加えて、食物繊維は「第六の栄養素」として重視されるようになったのです。食物繊維の大切さが浸透したのは、わりと最近の話なんですね。

食物繊維には種類があった!

バランスよく摂ろう。

食物繊維は、実は大きく二つに分けられるのをご存知ですか?

ひとつは「水に溶けにくい不溶性」、そして「水に溶ける水溶性」の2種類。

それぞれに違った働きがあるんですよ。

「不溶性食物繊維」は、野菜などに含まれることが多く、糸状や細かい穴が空いている形状のものがあります。水分を吸収する特徴があり、腸の蠕動(ぜんどう)運動を活発にしたり、腸内環境を整えたり、有害物質を排出する働きがあります。

また、噛みごたえがある食材が多いので、食事の満腹感を得やすいのもポイント。ちなみに大豆をはじめとする豆類は、不溶性食物繊維を多く含みます。

もうひとつの「水溶性食物繊維」は、昆布やワカメ、こんにゃく芋、ごぼうなどに多く含まれており、形状はネバネバ系とサラサラ系があります。消化速度を遅くしたり、血糖値の急上昇やコレステロールの吸収を抑える働きがあります。

健康のためにも、不溶性と水溶性の食物繊維を両方バランスよく摂りたいもの。それぞれがお腹のなかで違う働きをするので、その両方を上手に組み合わせることが大切になってきます。

たとえば、水分不足の状態で不溶性食物繊維を大量に摂ると、かえって便秘を招く恐れも。そんなときはお味噌汁やスープなどがオススメです。お味噌汁なら、大豆が原料の味噌や豆腐(不溶性食物繊維)とワカメやこんにゃく(水溶性食物繊維)を合わせるなどの工夫を。

また、サラダなどで食物繊維を摂りたいときは、冷たいメニューばかりにならないように気をつけましょう。生野菜が多いとおなかが冷えやすくなるため、茹でる、煮る、焼くなどの加熱調理をした温野菜メニューがおすすめです。

不溶性と水溶性の特徴を知って、バランスよく食生活へ取り入れたいですね。

私たちには食物繊維が1日どのくらい必要なの?

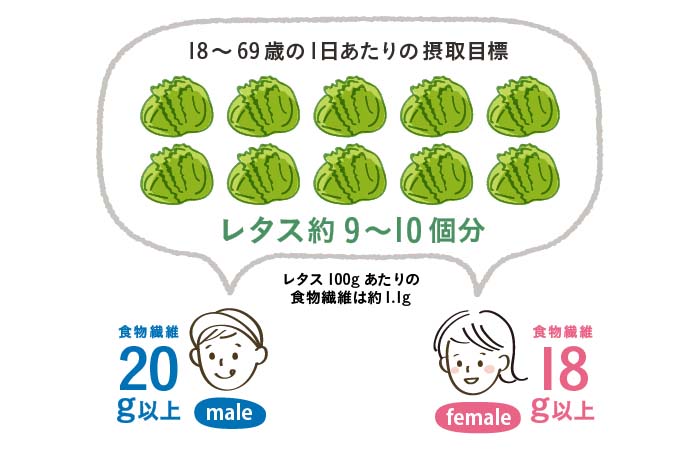

それでは、私たちにとって必要な食物繊維の量はどのくらいなのでしょうか?

日本人の食事摂取基準(2015年版)では、食物繊維の目標摂取量をこのように定めています。

18~69歳の1日あたりの摂取目標

●男性20g以上

●女性18g以上

実際にはほとんどの年代で食物繊維の摂取量が足りていないと言われています。国の調査によると、特に若い世代の摂取量がとても少ないことが分かったそうです。(平成27年 国民健康・栄養調査結果の概要より)

18〜20gという数字だけ見ると、簡単に摂取できそうな気がしますよね。「意識して野菜を食べているし、十分に摂れているはず」という方も、毎日の食事をぜひ思い浮かべてみてください。

例えば、キャベツ100gに含まれる食物繊維は約1.8g。

キャベツ1玉が1000gくらいだとすると、1玉丸ごと食べてやっと18gほど。

改めて計算すると、結構大変です。摂れているようで足りていない、それが食物繊維なんです。

食物繊維をしっかり補いたい場合は、ぜひお目当ての食材に食物繊維が何g含まれているのかを確認して、なるべく摂取効率のいい食材を取り入れるのが近道かもしれません。

食物繊維をしっかり摂りたい。

それなら大豆がオススメ。

食物繊維を、効率よく、美味しく、無理なく補いたい。

実はオススメの食材が「大豆」をはじめとする豆類なんです。

大豆は、加工食品の多さはもちろん、アレンジのしやすさから、毎日の食卓に取り入れやすいのが特徴です。では、大豆製品で食物繊維の目標摂取量を補うには、何をどれくらい食べたらいいのでしょうか?

代表的な大豆製品の食物繊維含有量をみてみましょう。

まずは大豆そのものは?

大豆の食物繊維量は約100g(可食部)で約17.1g。さすがの含有量ですね!

自宅で水煮にしたり、蒸したりと調理方法もさまざま。最近では、スーパーはやコンビニなどで売られている小袋タイプの蒸し大豆が人気です。1袋100g前後のものが多いので、摂取量の調整がしやすいのも便利です。

お豆腐は?

絹ごし豆腐なら1丁あたり約0.6~0.9g。木綿豆腐なら1丁あたり約0.8~1.2gです。お豆腐だけで目標摂取量を補うのはなかなか大変そうです。お料理の素材としてうまく活用したいですね。

お味噌汁は?

一般的な米味噌100gあたりの食物繊維は約4.9g。味噌汁一杯分にすると、それほど多くありませんが、食物繊維たっぷりの具材と合わせれば、たちまち美容食に。ちなみに定番の豆腐とわかめの味噌汁の場合、1食あたり約1.51gです。

納豆は?

ひきわり納豆だと1パックあたり約3.0gです。いつもの食卓に食物繊維が摂れるメニューを1品追加したい、そんな時にぴったりですね!

このように、大豆は毎日の食卓に取り入れやすい加工食品やメニューがたくさんあるから、手軽においしく食物繊維対策ができるんですね。しかも食物繊維にプラスして大豆オリゴ糖も含まれているので、おなか環境を整えるのにピッタリの食材だと言えます。

大豆麺「九州まーめん」も、食物繊維が豊富!

ちなみに、大豆100%麺「九州まーめん」はどうでしょうか?

実は九州まーめん3玉(100g)あたりには、約18.6gの食物繊維を含有しています。1玉だと約6.2g。麺料理1食でこの量を補えるのはうれしいですね!

おなか環境を重点的にケアしたいときは、水溶性食物繊維が多い食材と合わせたアレンジでどうぞ。

毎日の食事からしっかり栄養を吸収して、溜め込まず巡りの良いカラダを保つためには、腸内環境がとても大切になってきます。ぜひ「大豆」の持つ食物繊維パワーで、おなかから美しさを極めていきましょう!

次回は、低糖質ダイエットを始める方必見です。

→大豆ライフのススメ「低糖質ダイエットと大豆の相性がいい理由」

……………………………………

参考:

吉田企世子/松田早苗監修(2018)『からだにおいしい あたらしい栄養学』高橋書店.

坂木利隆監修(2018)『からだにおいしい野菜の便利帳』高橋書店.

奥田恵子著(2011)『炭水化物&食物繊維 糖分ランキング』エクスナレッジ社

服部幸應+だいずデイズ大豆研究所(2017)『大豆の学校』OVJ.

日本食品標準成分表2015